I nuovi confini tra politica e cristianesimo

I nuovi confini tra politica e cristianesimo

I nuovi confini tra politica e cristianesimo

Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 07 maggio 2025

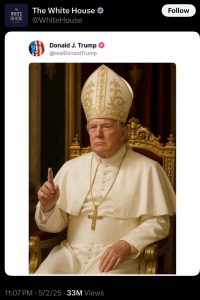

Quando è apparsa per la prima volta l’immagine di Trump vestito da Papa ho pensato ad uno degli abituali eccessi ai quali il Presidente americano ci ha ormai abituati. Avendo poi appreso che questa incredibile immagine proveniva dal sito della Casa Bianca, sono stato obbligato a prendere quest’evento sul serio. La provenienza dell’immagine induceva infatti a pensare che l’operazione, pur superando ogni livello del cattivo gusto, era stata discussa e vagliata da un non trascurabile numero di esperti e di consiglieri.

Anche se questo episodio è inconsueto e si presenta al di sotto di ogni decenza, il messaggio contenuto si inserisce in un uso strumentale della religione da parte del potere politico sempre più diffuso nel mondo contemporaneo. I mezzi usati non sono evidentemente quelli del passato anche perché l’evento contraddice il saggio e antico adagio che diceva: “scherza coi fanti ma lascia stare i santi“, ma contiene un messaggio chiaro. Ci dice che al potere politico è permesso entrare nella sfera religiosa sfruttando uno strumento nuovo nelle sue espressioni, ma che ci riporta ad un passato in cui la religione entrava nell’uso abituale del potere.

Tutto questo costituisce un’involuzione rispetto a un lungo e faticoso processo che, nel mondo cristiano, aveva aiutato l’avvento e il progresso della democrazia.

Tutto questo costituisce un’involuzione rispetto a un lungo e faticoso processo che, nel mondo cristiano, aveva aiutato l’avvento e il progresso della democrazia.

Partendo da una raggiunta distinzione fra “reato e peccato”, l’occidente cristiano aveva infatti contribuito a una progressiva separazione, con un parallelo progresso del rispetto delle proprie prerogative, fra potere spirituale e potere temporale, ponendo finalmente un argine alle guerre di religione che per tanti secoli avevano insanguinato l’Europa.

E’ chiaro che i confini e i rapporti non sono mai stati perfetti ed è possibile che il gesto così irrispettoso da parte di Trump sia almeno in parte dovuto alla sua particolare natura, ma non posso fare a meno di notare che l’appello all’appartenenza religiosa a scopo politico, con diverse forme e diverse intensità, si sta pericolosamente intensificando nel mondo contemporaneo, con un processo che, anche se non ne è certo l’unico fattore determinante, cammina in parallelo con la crisi della democrazia.

Dobbiamo ad esempio constatare come, nel mondo ortodosso, il pur tradizionale legame fra potere politico e potere religioso sia diventato molto più stretto, a partire dalla Russia, dove il riferimento principale non è alla più volte rimpianta Unione Sovietica, ma alla madre Russia degli Zar, nella quale la religione era il braccio secolare del potere sovrano. Anche se certo non pensavo a una possibile guerra fra Russia e Ucraina, mi sono immediatamente reso conto che i rapporti fra i due paesi, già in forte tensione, sarebbero diventati ancora più ostili quando il Patriarca di Costantinopoli ha sancito la divisione fra le due chiese, assieme al loro indissolubile legame con i rispettivi governi.

Dobbiamo ad esempio constatare come, nel mondo ortodosso, il pur tradizionale legame fra potere politico e potere religioso sia diventato molto più stretto, a partire dalla Russia, dove il riferimento principale non è alla più volte rimpianta Unione Sovietica, ma alla madre Russia degli Zar, nella quale la religione era il braccio secolare del potere sovrano. Anche se certo non pensavo a una possibile guerra fra Russia e Ucraina, mi sono immediatamente reso conto che i rapporti fra i due paesi, già in forte tensione, sarebbero diventati ancora più ostili quando il Patriarca di Costantinopoli ha sancito la divisione fra le due chiese, assieme al loro indissolubile legame con i rispettivi governi.

Un capitolo di particolare importanza riguarda il Medio Oriente dove la religione è stata usata in modo politicamente strumentale nella guerra in Iraq, ha contribuito al disfacimento della Siria e del Libano e ha reso sostanzialmente insolubile il conflitto fra israeliani e palestinesi.

Lo scontro fra mondo islamico, mondo ebraico e mondo cristiano è certo un problema antico e fa parte, come le guerre di religione, della nostra storia, ma i rapporti di convivenza fra le tre religioni monoteiste nel Mediterraneo e nel Medio Oriente sono state meno conflittuali negli ultimi due secoli dell’impero ottomano di quanto non lo siano oggi e la tendenza è, purtroppo, verso un ulteriore peggioramento.

Lo scontro fra mondo islamico, mondo ebraico e mondo cristiano è certo un problema antico e fa parte, come le guerre di religione, della nostra storia, ma i rapporti di convivenza fra le tre religioni monoteiste nel Mediterraneo e nel Medio Oriente sono state meno conflittuali negli ultimi due secoli dell’impero ottomano di quanto non lo siano oggi e la tendenza è, purtroppo, verso un ulteriore peggioramento.

E’ certamente consolante che, in occasione delle solenni esequie di Papa Francesco, questo grande avvenimento religioso abbia costituito l’occasione per un inatteso momento di dialogo, ma la tentazione di usare l’appartenenza religiosa come un “instrumentum regni” sta di nuovo crescendo di importanza in tutte le democrazie occidentali e non solo negli Stati Uniti. In un mondo in cui la tensione religiosa ha fortemente perso di intensità, si tratta di un processo che si richiama più all’identità nazionale che non all’elemento religioso ma, in ogni caso, esso diventa un elemento divisivo da cui nessun paese, tantomeno l’Italia, può trarre giovamento.

Papa Francesco ha dato un esempio abbastanza unico, impostando il rapporto con il mondo politico in modo del tutto diverso rispetto a quanto era avvenuto in passato.

Papa Francesco ha dato un esempio abbastanza unico, impostando il rapporto con il mondo politico in modo del tutto diverso rispetto a quanto era avvenuto in passato.

Francesco è entrato nel vivo dei problemi e delle tensioni politiche mondiali senza alcun rapporto di sottomissione o di prevaricazione.

Ha ribadito la forza dei principi che stanno alla base del Cristianesimo, ma non si è mai posto in posizione di contropotere o di asservimento al mondo politico.

Nell’ambito della Chiesa cattolica ha introdotto un concetto e una pratica di universalismo che rende molto più difficile sia la commistione che il conflitto fra il potere temporale e il potere spirituale.

Le sue prese di posizioni, a volte inattese e sorprendenti, non sempre hanno potuto invertire il cammino di un mondo in cui il potere politico ed economico si sono progressivamente concentrati e pretendono di essere padroni di tutti i valori dell’umanità, compresi quelli religiosi.

Le sue prese di posizioni, a volte inattese e sorprendenti, non sempre hanno potuto invertire il cammino di un mondo in cui il potere politico ed economico si sono progressivamente concentrati e pretendono di essere padroni di tutti i valori dell’umanità, compresi quelli religiosi.

Non sarà facile per il suo successore portare avanti questo rinnovato compito del Cristianesimo in un mondo tanto diviso e pieno di contraddizioni così paradossali per cui la stessa persona che usa in modo irridente l’immagine del Pontefice, sembra quasi obbligato a compiere un primo gesto di pace in occasione del suo funerale.