Quattro Finanziarie, ma ancora aspettiamo le riforme

Il difficile equilibrio tra conti e crescita

Il difficile equilibrio tra conti e crescita

Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 22 novembre 2025

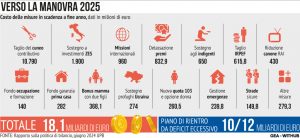

Quando si parla della legge finanziaria si è soliti analizzarne prima gli aspetti positivi ed esporre poi le osservazioni critiche. Così farò anch’io. Come è stato più volte dichiarato, l’obiettivo primario della legge in discussione al Parlamento, è il contenimento del deficit pubblico, riducendolo ad una cifra inferiore al 3%. Un obiettivo necessario per rientrare nei limiti imposti dalle autorità europee come via d’uscita dal purgatorio del debito eccessivo. Il traguardo è stato raggiunto con una manovra contenuta e modesta: 18 miliardi di deficit su un totale di spesa che eccede i 1250 miliardi di Euro.

L’equilibrio dei conti è certamente di importanza primaria. Io stesso l’ho perseguito e anche raggiunto con successo nella mia attività di governo, a costo di opposizioni e tensioni. Non posso quindi che condividere il rigore voluto e imposto dal Ministro Giorgetti. Anche nel caso della legge in via di approvazione le tensioni e i dissensi non mancano, dato che le risorse sono sempre inferiori alle aspettative.

L’equilibrio dei conti è certamente di importanza primaria. Io stesso l’ho perseguito e anche raggiunto con successo nella mia attività di governo, a costo di opposizioni e tensioni. Non posso quindi che condividere il rigore voluto e imposto dal Ministro Giorgetti. Anche nel caso della legge in via di approvazione le tensioni e i dissensi non mancano, dato che le risorse sono sempre inferiori alle aspettative.

La contrattazione in corso, anche se presenta aspetti contraddittori e non sempre comprensibili, non deve quindi creare scandalo o sorpresa. Bisogna tuttavia riconoscere che il raggiungimento del voluto equilibrio, oltre che dal contenimento degli obiettivi della legge finanziaria, è stato fortemente facilitato da due eventi di carattere particolare.

Il primo è un introito fiscale più elevato del passato e del previsto, frutto non solo delle aliquote elevate, ma del decisivo contributo di un più che decennale progresso nella lotta contro l’evasione fiscale.

Il primo è un introito fiscale più elevato del passato e del previsto, frutto non solo delle aliquote elevate, ma del decisivo contributo di un più che decennale progresso nella lotta contro l’evasione fiscale.

Un progresso reso possibile da una rivoluzione silenziosa operata dalla pubblica amministrazione con paziente progressione per tutto lo scorso decennio, una rivoluzione che sta finalmente producendo frutti concreti.

Un progresso fondato sull’introduzione di strumenti di pagamento tracciabili, tramite la fatturazione elettronica e le trasmissione telematica delle transazioni, accompagnata da un controllo amministrativo che, anch’esso, ha utilizzato con sempre maggiore intensità le nuove potenzialità degli strumenti digitali.

La riduzione del divario fra quanto è stato raccolto e quanto avrebbe dovuto essere raccolto dal fisco è calcolato oggi intorno all’1,5% del Prodotto Interno Lordo. Come è certificato nel rapporto del Fondo Monetario Internazionale, si tratta di un cambiamento strutturale e non di breve periodo. Naturalmente, nonostante questi miglioramenti, la quota di evasione rimane più elevata rispetto alla media europea.

La riduzione del divario fra quanto è stato raccolto e quanto avrebbe dovuto essere raccolto dal fisco è calcolato oggi intorno all’1,5% del Prodotto Interno Lordo. Come è certificato nel rapporto del Fondo Monetario Internazionale, si tratta di un cambiamento strutturale e non di breve periodo. Naturalmente, nonostante questi miglioramenti, la quota di evasione rimane più elevata rispetto alla media europea.

Un’evasione che, secondo i dati della Banca d’Italia, si colloca ancora intorno al 10% del PIL. Bisogna infatti tenere conto che l’evasione totale e le organizzazioni criminali riescono finora a sfuggire ad ogni controllo.

Un secondo grande contributo all’equilibrio del bilancio, questo però di natura eccezionale e temporanea, è arrivato dai fondi europei del PNRR, di cui l’Italia è, di gran lunga, il massimo beneficiario.

Un secondo grande contributo all’equilibrio del bilancio, questo però di natura eccezionale e temporanea, è arrivato dai fondi europei del PNRR, di cui l’Italia è, di gran lunga, il massimo beneficiario.

Alla soddisfazione per il risultato ottenuto, bisogna aggiungere che l’obiettivo è stato raggiunto con l’attivo contributo di strutture alle quali, nel nostro paese, si preferisce troppo spesso attribuire un connotato negativo, come la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate e l’Unione Europea.

Giudizi più complessi riguardano la crescita attuale e le prospettive future della nostra economia. Quest’anno l’aumento del PIL sarà dello 0,4%, assai inferiore alla media europea e alle nostre previsioni dello scorso aprile. Ancora più preoccupanti le conclusioni della Commissione Europea sulle prospettive dell’andamento del PIL italiano da oggi al 2027.

Il nostro paese si colloca ultimo fra i 27 membri dell’Unione, con una previsione di crescita nel triennio del 2%, a fronte del 4% della media degli altri paesi.

Il nostro paese si colloca ultimo fra i 27 membri dell’Unione, con una previsione di crescita nel triennio del 2%, a fronte del 4% della media degli altri paesi.

Ancora più sorprendenti e preoccupanti sono i confronti con i paesi del Mediterraneo.

Rispetto al nostro sviluppo del 2% nell’intero triennio, è prevista una crescita del 7,4% per la Spagna, del 6,1% per la Grecia e ancora maggiore per Croazia, Cipro e Malta.

Di particolare rilevanza è la differenza con la Spagna che ha fatto uso dei fondi europei non solo per riequilibrare il bilancio, ma utilizzandoli in modo efficace e non dispersivo, digitalizzando tutta la Pubblica Amministrazione con un impiego inedito di risorse, abbassando il costo dell’energia, attraendo investimenti stranieri, rinnovando la politica industriale, promuovendo una strategia attiva nella formazione professionale e indirizzando i flussi di immigrazione in sintonia con le esigenze del Paese.

Questo ultimo obiettivo è indubbiamente favorito dalla conoscenza della lingua spagnola nella gran parte degli immigrati, soprattutto provenienti dall’America Latina. Bisogna sottolineare che per paesi a bassa natalità, come l’Italia e la Spagna, una studiata e regolata politica dell’immigrazione è condizione fondamentale per raggiungere un sufficiente livello di crescita.

Questo ultimo obiettivo è indubbiamente favorito dalla conoscenza della lingua spagnola nella gran parte degli immigrati, soprattutto provenienti dall’America Latina. Bisogna sottolineare che per paesi a bassa natalità, come l’Italia e la Spagna, una studiata e regolata politica dell’immigrazione è condizione fondamentale per raggiungere un sufficiente livello di crescita.

Ogni legge finanziaria deve quindi passare un duplice esame: l’equilibrio dei conti e la promozione della crescita con una politica di riforme che la renda possibile.

Riguardo a quest’ultimo obiettivo è difficile trovare elementi innovativi rispetto ad un immobilismo che, per essere oggettivi, si protrae ormai da troppo tempo.

Le responsabilità sono tante e, in gran parte, condivisibili da tutto il mondo politico.

Bisogna però tenere presente che il provvedimento in discussione è la quarta consecutiva legge finanziaria del governo in carica.

A questo punto è quindi doveroso ricordare che la durata del governo era ritenuta condizione sufficiente per prendere le difficili ma necessarie riforme che garantiscano alle nuove generazioni di realizzare il proprio futuro in Italia e non attraverso l’emigrazione. Finora la durata del governo non è stata evidentemente sufficiente.