Un mondo senza figli: dobbiamo farci i conti

Un mondo senza figli: dobbiamo farci i conti

Un mondo senza figli: dobbiamo farci i conti

Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 25 luglio 2025

Sono abbastanza anziano per ricordare che un importante settimanale italiano, indicando l’andamento esplosivo della nostra popolazione negli anni ’60, esordiva in prima pagina con il titolo: “Italiani come conigli”. Mentre ripenso a questo sono obbligato a riflettere sui ripetuti allarmi nei confronti del crollo demografico italiano di oggi. Un crollo che ha già raggiunto livelli imprevisti e non sembra arrestarsi.

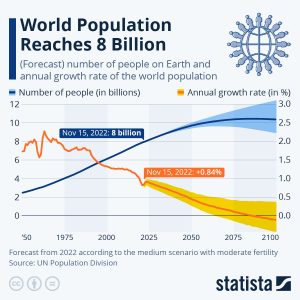

Questa rivoluzione, se pure con modalità e ritmi diversi, sta interessando tutto il pianeta. Basti pensare che, negli anni cinquanta, nascevano nel mondo cinque figli per donna, provocando la crescita della popolazione da 2,5 miliardi nel 1950 a 6,2 miliardi nel 2000. Nel nuovo secolo la popolazione sta invece avviandosi verso un progressivo declino. Inoltre le previsioni più recenti ci dicono che il fenomeno si accentuerà in futuro. Senza entrare nei particolari che l’ultimo rapporto del Fondo Monetario internazionale ci offre in modo dettagliato, è sufficiente ricordare che, entro la metà del secolo, la Cina perderà 155 milioni di cittadini e l’Italia 7,3 milioni, cioè più della somma degli abitanti del Lazio e delle Marche.

Questa rivoluzione, se pure con modalità e ritmi diversi, sta interessando tutto il pianeta. Basti pensare che, negli anni cinquanta, nascevano nel mondo cinque figli per donna, provocando la crescita della popolazione da 2,5 miliardi nel 1950 a 6,2 miliardi nel 2000. Nel nuovo secolo la popolazione sta invece avviandosi verso un progressivo declino. Inoltre le previsioni più recenti ci dicono che il fenomeno si accentuerà in futuro. Senza entrare nei particolari che l’ultimo rapporto del Fondo Monetario internazionale ci offre in modo dettagliato, è sufficiente ricordare che, entro la metà del secolo, la Cina perderà 155 milioni di cittadini e l’Italia 7,3 milioni, cioè più della somma degli abitanti del Lazio e delle Marche.

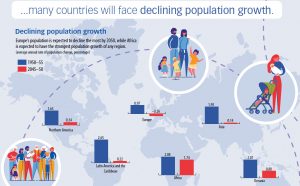

Non può non colpire l’assoluta generalità di questo fenomeno che porterà una sensibile diminuzione della popolazione in tutti i continenti esclusa l’Africa, dove pure il tasso di natalità sta calando rapidamente anche se, tenuto conto degli altissimi livelli di partenza e del forte aumento della vita media, questo continente vedrà aumentare la propria popolazione di 700 milioni entro la metà del secolo.

La conseguenza, messa in luce dall’Economist, è che l’Africa avrà un drammatico bisogno di posti di lavoro e il resto del mondo un altrettanto drammatico bisogno di lavoratori, con scarsa possibilità che domanda e offerta si incontrino senza creare tensioni.

La conseguenza, messa in luce dall’Economist, è che l’Africa avrà un drammatico bisogno di posti di lavoro e il resto del mondo un altrettanto drammatico bisogno di lavoratori, con scarsa possibilità che domanda e offerta si incontrino senza creare tensioni.

Quello che più colpisce di questa rivoluzione demografica è che la diminuzione delle nascite, pur con caratteristiche particolari, è non solo una tendenza che accomuna ormai quasi tutti i paesi, ma anche i diversi livelli di ricchezza, di istruzione e di occupazione femminile. Una diminuzione che accomuna perfino città e campagna.

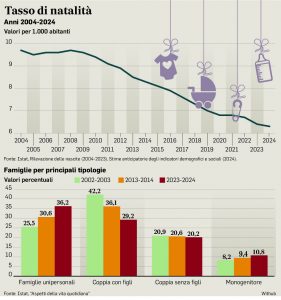

Ancora più sorprendente è che la tendenza include anche i paesi che stanno applicando in modo prioritario le doverose misure in favore della maternità. Prendiamo come esempio la Francia, dove nel secondo dopoguerra la politica di aiuto alla natalità è stata vigorosa e costante. Ebbene, nel 2000, sono nati 13,3 bambini ogni 1000 abitanti mentre, nel 2024, ne sono nati soltanto 7. Si tratta ovviamente di un livello ancora superiore a quello italiano dove il tasso di natalità è sceso a 6,3 ogni 1000 abitanti, ma esso ci pone di fronte all’interrogativo di perché si siano così tanto indeboliti gli effetti positivi delle politiche famigliari che pure rimangono un obiettivo fondamentale della politica francese.

Deve essere ben chiaro che le politiche in favore della famiglia sono doverose in quanto sono prima di tutto un atto di giustizia. Ed è importante che tali politiche vengano incrementate e perfezionate, misurandone con cura l’efficacia sia che si tratti di strumenti di carattere monetario, o che si ponga soprattutto l’attenzione sul miglioramento dei servizi all’infanzia, sulla conciliazione fra lavoro e famiglia o su una combinazione fra queste diverse politiche.

Deve essere ben chiaro che le politiche in favore della famiglia sono doverose in quanto sono prima di tutto un atto di giustizia. Ed è importante che tali politiche vengano incrementate e perfezionate, misurandone con cura l’efficacia sia che si tratti di strumenti di carattere monetario, o che si ponga soprattutto l’attenzione sul miglioramento dei servizi all’infanzia, sulla conciliazione fra lavoro e famiglia o su una combinazione fra queste diverse politiche.

Mentre dobbiamo intensificare ed approfondire queste misure, dobbiamo tuttavia prendere atto che esse si stanno rivelando quasi ovunque, salvo qualche eccezione del tutto particolare, meno efficaci nel tempo.

Anche se tutte le ricerche in materia sottolineano che la grande distanza fra il numero dei figli desiderati e quelli effettivamente generati farebbe pensare ad una concreta efficacia delle misure in favore della procreazione, si deve constatare che anche le più attente politiche famigliari non sono oggi più in grado di compensare i grandi sacrifici ritenuti necessari per mettere al mondo e far crescere i figli.

Anche se tutte le ricerche in materia sottolineano che la grande distanza fra il numero dei figli desiderati e quelli effettivamente generati farebbe pensare ad una concreta efficacia delle misure in favore della procreazione, si deve constatare che anche le più attente politiche famigliari non sono oggi più in grado di compensare i grandi sacrifici ritenuti necessari per mettere al mondo e far crescere i figli.

Sembra ci si trovi di fronte a un radicale e profondo cambiamento dei comportamenti dell’intera umanità, forse come istintiva reazione alla tumultuosa crescita dell’umanità stessa. Il genere umano, secondo i dati più attendibili, ha infatti raggiunto il primo miliardo nel 1804 e il secondo miliardo dopo centoventi anni.

Il passaggio fra il settimo e l’ottavo miliardo si è invece concretizzato nel breve spazio di dodici anni, con una velocità di crescita che non avrebbe potuto proseguire all’infinito. Una crescita che, in ogni caso, non è ovviamente auspicabile possa essere rallentata solo da guerre, pestilenze o catastrofi naturali.

Il passaggio fra il settimo e l’ottavo miliardo si è invece concretizzato nel breve spazio di dodici anni, con una velocità di crescita che non avrebbe potuto proseguire all’infinito. Una crescita che, in ogni caso, non è ovviamente auspicabile possa essere rallentata solo da guerre, pestilenze o catastrofi naturali.

Su questa ipotesi di grande adattamento dell’umanità alla nuova realtà è difficile dare un giudizio, ma è certo che stanno accadendo avvenimenti che nemmeno i più accurati demografi hanno avuto la possibilità di prevedere.

Al termine di queste fragili riflessioni, debbo tuttavia constatare con ammirazione che, anche nella società in cui prevalgono i figli unici, esiste ancora un formidabile baluardo di famiglie per le quali un elevato numero di figli, con tutti i sacrifici che questo comporta, costituisce la scelta prioritaria rispetto a ogni altra scelta alternativa.

A questi genitori che per motivazioni etiche, religiose o di altra natura, credono più nel futuro che nel presente dobbiamo profonda gratitudine e, anche se la loro motivazione non è di carattere materiale, abbiamo nei loro confronti l’obbligo di un adeguato aiuto concreto.

A questi genitori che per motivazioni etiche, religiose o di altra natura, credono più nel futuro che nel presente dobbiamo profonda gratitudine e, anche se la loro motivazione non è di carattere materiale, abbiamo nei loro confronti l’obbligo di un adeguato aiuto concreto.

Anche la speranza, che è il bene collettivo più prezioso, ha diritto di essere riconosciuta.