USA, Cina: il mondo bipolare del summit Trump – Xi

Il mondo bipolare del summit Trump – Xi

Il mondo bipolare del summit Trump – Xi

Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 03 novembre 2025

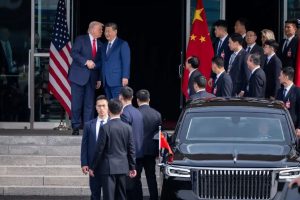

Di solito, quando un esame riesce molto bene, si dice che merita il dieci e lode. Il presidente Trump non si accontenta di giudicare il proprio incontro con Xi Jinping con la semplice lode, ma arriva a dire che, in una scala di valori da uno a dieci, l’incontro merita almeno dodici punti.

A distanza di tre giorni dal vertice, tenuto nella città coreana di Busan, credo che sia meglio rifarsi all’antico detto italiano che parla di “un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto”.

Il mezzo pieno consiste soprattutto sul fatto che Cina e Stati Uniti, consapevoli entrambi di essere potenze determinati per il futuro pianeta, non vogliono litigare fino in fondo. Per questo motivo, almeno stando alle dichiarazioni, non hanno toccato il tema di Taiwan, su cui non è al momento possibile negoziare alcun compromesso che non porti a scontri dei quali non si conosce l’esito. La scelta migliore è, per ora, cancellare Taiwan dall’ordine del giorno, come è stato fatto. Questa prudenza nell’evitare l’aumento della tensione è stata rafforzata dal proposito di ripetere l’incontro fra pochi mesi, anche se, su questo punto, l’obiettivo non sembra essere accompagnato da grande entusiasmo. Il segretario americano al Tesoro Scott Bessent ha infatti riferito che, all’ipotesi di Trump di replicare il vertice nei primi mesi del prossimo anno, Xi Jinping avrebbe risposto che, durante gennaio e febbraio, a Pechino fa molto freddo e che è quindi meglio rinviare l’incontro ad aprile.

Il mezzo pieno consiste soprattutto sul fatto che Cina e Stati Uniti, consapevoli entrambi di essere potenze determinati per il futuro pianeta, non vogliono litigare fino in fondo. Per questo motivo, almeno stando alle dichiarazioni, non hanno toccato il tema di Taiwan, su cui non è al momento possibile negoziare alcun compromesso che non porti a scontri dei quali non si conosce l’esito. La scelta migliore è, per ora, cancellare Taiwan dall’ordine del giorno, come è stato fatto. Questa prudenza nell’evitare l’aumento della tensione è stata rafforzata dal proposito di ripetere l’incontro fra pochi mesi, anche se, su questo punto, l’obiettivo non sembra essere accompagnato da grande entusiasmo. Il segretario americano al Tesoro Scott Bessent ha infatti riferito che, all’ipotesi di Trump di replicare il vertice nei primi mesi del prossimo anno, Xi Jinping avrebbe risposto che, durante gennaio e febbraio, a Pechino fa molto freddo e che è quindi meglio rinviare l’incontro ad aprile.

Certamente più concreto è stato il compromesso sul commercio, dove non si è tornati alla normalità, ma si sono tolte alcune asprezze e, soprattutto, si è ridotto quel clima di crescente tensione che aveva caratterizzato i mesi precedenti.

Certamente più concreto è stato il compromesso sul commercio, dove non si è tornati alla normalità, ma si sono tolte alcune asprezze e, soprattutto, si è ridotto quel clima di crescente tensione che aveva caratterizzato i mesi precedenti.

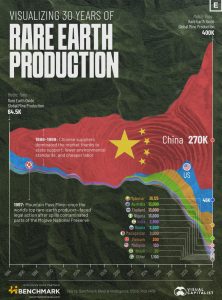

Senza entrare negli accordi meno rilevanti è importante ricordare che la Cina ha sospeso il sostanziale embargo delle terre rare nei confronti degli Stati Uniti in cambio di un’apertura cinese sull’importazione di soia. Si è quindi evitata la paralisi di settori vitali dell’industria civile e militare americana e si è dato respiro all’agricoltura così politicamente importante per Trump. A questo si è aggiunto un impegno cinese a controllare l’esportazione dei componenti essenziali per la produzione di Fentanyl, la terribile droga che fa strage nella gioventù americana.

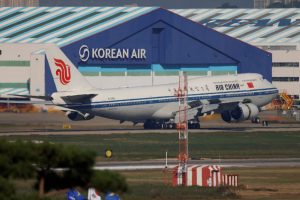

Da parte cinese si è ottenuta la cancellazione dell’embargo nei confronti di importantissime imprese dell’Impero di Mezzo e della proibizione all’enorme flotta cinese di attraccare nei porti americani. Si è inoltre raggiunto un accordo sulla diminuzione di alcune delle folli tariffe in precedenza imposte da Trump. In complesso si tratta tuttavia di accordi minori e fragili, anche perché temporanei. Comunque siamo almeno di fronte a un’inversione di tendenza rispetto ai mesi precedenti.

Da parte cinese si è ottenuta la cancellazione dell’embargo nei confronti di importantissime imprese dell’Impero di Mezzo e della proibizione all’enorme flotta cinese di attraccare nei porti americani. Si è inoltre raggiunto un accordo sulla diminuzione di alcune delle folli tariffe in precedenza imposte da Trump. In complesso si tratta tuttavia di accordi minori e fragili, anche perché temporanei. Comunque siamo almeno di fronte a un’inversione di tendenza rispetto ai mesi precedenti.

Di questi compromessi ha potuto trarre profitto anche l’Unione Europea che, come ovvia conseguenza, può di nuovo contare sull’importazione delle terre rare cinesi che condizionano anche la nostra industria.

Dal lato del bicchiere mezzo vuoto (o vuoto del tutto) dobbiamo constatare che non risulta alcun passo avanti verso la fine della guerra di Ucraina. Su questo fronte il sostegno della Cina alla Russia è sempre decisivo. Un sostegno che si fonda sulle importazioni cinesi di petrolio e gas e sulle esportazione verso la Russia delle tecnologie necessarie per la prosecuzione del conflitto.

Dal lato del bicchiere mezzo vuoto (o vuoto del tutto) dobbiamo constatare che non risulta alcun passo avanti verso la fine della guerra di Ucraina. Su questo fronte il sostegno della Cina alla Russia è sempre decisivo. Un sostegno che si fonda sulle importazioni cinesi di petrolio e gas e sulle esportazione verso la Russia delle tecnologie necessarie per la prosecuzione del conflitto.

In assenza di esplicite dichiarazioni in materia è inoltre lecito pensare che, dopo l’incontro di Busan, le sanzioni di Washington contro le importazioni di idrocarburi dalla Russia da parte di Cina e India saranno applicate con minore severità.

In questo quadro, a cui si aggiunge il progressivo disimpegno finanziario americano, la difesa dell’Ucraina sta diventando un compito quasi esclusivamente europeo. Un compito che il Consiglio Europeo dovrà definire e rendere operativo nella prossima riunione di dicembre.

In questo quadro, a cui si aggiunge il progressivo disimpegno finanziario americano, la difesa dell’Ucraina sta diventando un compito quasi esclusivamente europeo. Un compito che il Consiglio Europeo dovrà definire e rendere operativo nella prossima riunione di dicembre.

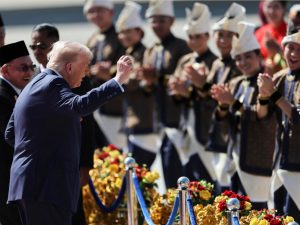

Di grande importanza, anche se non riguardano direttamente il vertice di Busan, sono state la altre tappe del viaggio di Trump nel sud-est asiatico. Giappone, Malesia e Corea del Sud hanno ricambiato la protezione americana con l’accettazione di pesanti restrizioni in campo commerciale e sostanziosi aumenti nelle spese militari. Il tutto frutto di trattative bilaterali, in applicazione del “divide et impera”.

La stessa strategia che Trump sta mettendo in atto in Europa e nel resto del mondo, a partire da paesi, come il Canada e il Messico, che avevano con gli Stati Uniti rapporti di forte integrazione economica firmati e voluti dallo stesso Trump.

La stessa strategia che Trump sta mettendo in atto in Europa e nel resto del mondo, a partire da paesi, come il Canada e il Messico, che avevano con gli Stati Uniti rapporti di forte integrazione economica firmati e voluti dallo stesso Trump.

Una strategia che, nella lettura di quanto è avvenuto negli scorsi giorni, il Presidente americano appare in grado di applicare a tutti, ma non alla Cina.

Il risultato fra tutti più importante dell’incontro di Busan è proprio il riconoscimento concreto di un mondo divenuto bipolare, nel quale Cina e Stati Uniti intendono essere i protagonisti.

Sono passati pochi decenni da quando nel saggio sulla “fine della storia” il politologo Francis Fukuyama scriveva che gli Stati Uniti sarebbero stato l’unico protagonista della politica per tutto il ventunesimo secolo.

Uno scenario oramai del passato, anche se Trump, in contemporanea con l’incontro con XI Jinping, ha voluto forse ravvivarlo con l’inatteso proposito di riprendere gli esperimenti nucleari, ormai fortunatamente alle nostre spalle da decenni.

Uno scenario oramai del passato, anche se Trump, in contemporanea con l’incontro con XI Jinping, ha voluto forse ravvivarlo con l’inatteso proposito di riprendere gli esperimenti nucleari, ormai fortunatamente alle nostre spalle da decenni.

Con questa decisione il Presidente Americano intende evidentemente lanciare il messaggio che gli Stati Uniti, pur trattando con la Cina, intendono mantenere nelle loro mani la primazia mondiale. Non sarà però un obiettivo facile da raggiungere: il mondo non è più quello di Fukuyama.